(54)・・・あゝ病棟の夜は更けて③・・・

若気の至りでは済まないが、20代は、あちこちの病院をさすらった。一旦は主治医として意気投合した人たちの、その後に対して、無責任としか言いようがない。朝は暢気に出勤しても、帰りには、もう辞表を置いて帰る…そんなことばかりだった。

ある病院には、10代の若い准看護師が多く居て、看護学校に通いながら、仕事をしていた。多くは、鬼北、野村、城辺、松野など、愛媛県の南予地方から、院長がスカウトしてきた若者たちだった。その院長曰く「香川はいかん」「九州は地元の病院に持って行かれる」「愛媛でも、東予や中予はいかん」らしい。「南予の子は、おとなしく我慢強くて、文句も言わずよく働くから、絶対にええよ」…考えれば、差別的で、失礼な話である。その頃は、それに反応しないような鈍い感性の自分だった。

色々あって、その病院を辞める日は、最後の夜勤だった。詰所のベッドで仮眠していると、初老の女性患者が、詰所周りを徘徊?していて、「早よ寝なさいや」と注意されている。診察では、ほとんど何も話さず、具合が悪くもなく、微笑みが印象的な婆ちゃんだった。詰所に呼んで話そうとしても、何も言わない。すると、夜勤者が「わたし、見回りに出て来ますから」と、気を利かせてくれた。そこでは、急に雄弁になり、身の上話から入院のいきさつまで一気に話してくれた。若い医者が、何度も入れ代わり立ち代わりやってきたけど、どうせすぐに辞めるだろうから、あてにはならん‥というのが、彼女の本音だった。

主治医がやる気になってくれても、家族と院長の間には、金銭的なものも含めて、動かしがたい契約?があるから、主治医に無理は言えなかった…と言う。

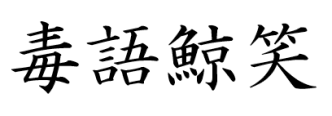

「こんなこと、精神病院にはいっぱいあるから、いちいち気にせんでもええんよ」「だけど、知っておいてもらいたかった」という婆ちゃんの目には、涙が溢れて溢れて、もらい泣きした夜だった。「ええお医者さんになりなさいや」と言って、その時、お守りの中から、小さな紙切れをくれたのだが、そこには「魂魄の、この世に留まりて、恨み晴らさでおくものか」と書かれていた。このひと節を心のよりどころにして、長い長い入院生活を耐えて来たのだろう。

翌朝、8年過ごした神戸を離れたのだが、清々しくどころか、ほろ苦い思いに後ろ髪を引きずられるようだった。

あの頃、昭和48年は、オイルショックでトイレットペーパーが店先から消え、水不足にまで見舞われた。ぴんから兄弟や殿様キングスが流行り、野口、西城、郷の新御三家の勢いが凄かったが、病棟によく流れていたのは、♪人生楽ありゃ苦もあるさ 涙のあとには虹も出る♪御存知、水戸黄門のテーマだった。