(136)・・・母の死・・・

1月24日2時18分…とうとう息絶えたと聞いた。今年の5月で、99歳を迎えるはずだった。これですべてから解放され、ラクになっただろう。最後まで、「早く死なせておくれ」と言い続けていたらしい。

誰に説明しても分からぬ、「母と長男の愛憎劇」が、ようやく終わった。最後は、札幌の弟家族が、一切を看てくれたから、少しは幸せな時間を過ごせたのだろう。それ以前の松山での暮らしは、どちらが殺すか殺されるか、殺伐としていて、言うに言われぬ緊張感の中で、しばらくの時間を暮らした。寝込んでいた僕の看病をしてくれたのだから、何をかいわんや、曰く言い難しである。

東京生まれのお嬢様が、当時、土人が住むと言われた四国に嫁ぎ、戦争があり、貧困があり、田舎医者の忙殺の日々があり、夫の酒乱があった。何よりも、「家」を守り、医者代々の系譜を死守せんとした母親は、常に僕の前に大きく立ちはだかった。

思えば、僕が優秀だった小学生時代、そして、愛光中学でも、東大組に居る頃までは、幸せそうな母親だった。ところが、受験信仰を脱して、勉強を放棄して以降、対立は激しくなり、受験の進路に関して、親戚までが駆り出され、僕の希望は粉砕された。

色んなことがあったけど、20歳までは、母親の支配が続き、その後は僕の反逆が続いた。精神科を選んだことで、かなりの落胆があり、そして、医者の代を終わらせることにより、僕の反撃は終わった。「家」や「墓」を無視する長男を、殺したいほど憎んだのもよく分かる。究極に、相交わらぬ親子だった。

そういう意味では、酒乱でDVの親父など、「敵」というほどの存在感すら無かった。

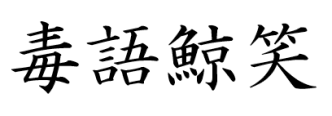

母親の憎悪の念は、悪寒がするほどの凄まじさであり、その眼の奥の敵意を見た時、まさしく「殺される」と思ったこともある。

生涯にわたり、日記や家計簿をつけ続け、数学も国語も、読書も観劇も、全てに万能であり、博識であることに、老いを感じさせなかった。かなり弱ってからも、庭に雑草の1本すら許さず、部屋に塵一つ残さぬ潔癖であり、あらゆることに前向きだった。逆に、汚れを好み、風呂を好まず、「着たきり雀」の僕は、ただの不潔男だったから、「もうどうでもええ。お好きなように」と、最後は諦めるしかなかったのだろう。

どうも田舎者の僕の感性は、東京のにおいを拒んでいたように思う。地方蔑視の感覚が、そこはかとなく感じられ、僕はいちいちそれを嫌悪した。しかし、あれこれ理由を探しても、もうどうしようもない。どう分析してもキリがないのだが、僕の辞書に「親孝行」は、生来、欠落していた気もする。

とにかく、母親を悲しませ、苦しめ続けたバカ息子だから、誰もが僕を非難することになる。もちろん、甘んじて受けよう。そのくらいの覚悟は出来ている。どうであれ、僕は僕なりに、自我の崩壊を食い止めざるを得なかったのだ。気の毒な母親には違いない。次男、三男に愛され、夫に信頼され、多くの孫に囲まれていても、画竜点睛を欠いていたのだ。あの人にとって、「家」が大切だったし、その為には、「陽一郎ファースト」だったのだから。