(77)・・・堀江病院・・・

最も華々しい日々。それに反比例して、残る自己嫌悪。理想を追いかけ、誰もが一生懸命だったのに、笠陽一郎という欠陥人格が全てをぶち壊した。

マクスウェルジョーンズの「治療共同体を超えて」という本を見せてくれたのは、当時の院長だった。度量の大きかった院長も、その本が、半年後に現実化され、それも堀江流に深化したのだから、ビックリしただろう。

治療共同体のメインは、医師を頂点とするピラミッド(ヒエラルキー)を崩すこと。診る側、看る側に対して、診られる側、看られる側の段差が大きいのが、精神病院だった。それを取っ払って、病棟に関わる全員(掃除のおばちゃんも含めて)が集合して、全員ミーティングをやる。つまり、詰所の中で、コソコソ申し送りをする体制を壊して行った。そして、不自然な白衣をやめて、全員が私服になった。

次に、詰所の鉄格子や扉、最後は壁まで取っ払い、スタッフだけの居場所ではなく、誰でもが使え、憩える場所にした。全閉鎖病棟だったものを、徐々に8割開放病棟にし、長期入院していた人の退院や就労も促進して行った。「社会復帰」が、金科玉条のように大目標となり、病棟は活気に満ちて行った。

2日間かけて、皆で鉄格子を切って切って、切りまくった。その高揚感は、保守的だった看護師や患者をも巻き込んで、改革の歯車は加速して行ったのだ。

全員ミーティングでは、司会は、看護師、医師、患者会などが順番につとめ、院内のルールや誰かの外出、外泊、退院まで議論された。もちろん、もめごとの処理も行われた。遂には、医師、看護師のカルテも作られ、誰もが書き込めるようにし、もちろん、各自が自分のカルテに、意見を書き込んだ。

何が病気か?どこが病んでいるのか?そんな議論が普通に行われ、それが、病識形成に大いに役立って行った。これまでは、医療者が説得しても聞かなかったことを、患者同士がすると、押しつけにならず、信頼感があったのだろう。

そうやって、古い患者も新しい患者も、社会復帰を競うようになって行った。外来患者までも、「見学させてや」「一晩、泊めてや」とやって来るようになり、「ホステル」という仕組みを作った。入院じゃなくても、休養のために泊まりに来てもいい、という事になり、いつも誰かが泊まりに来て、ミーティングでしゃべって帰る。その事により、入院の危機を食い止めたケースも続出した。

長年、終の棲家と思って、ゆったり過ごしていた人にとって「社会復帰」は、決してありがたくもなく、困惑するものだった。「今更、社会復帰と言われても…」そんな混乱から、3人が屋上から飛び降りて、2人が死んでしまった。1人は、足に障害が残った。

社会復帰が当たり前…働けるようになるのが「治療目標」…そんな「常識」が間違っているのでは?そんな混乱が、スタッフにも広がり、急進的な改革の反動がやって来たのだ。

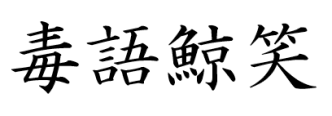

いつもながら、空気が読めない自分は、気が付くと孤立し、ただの暴走男として、信頼を失ってしまった。小学校以来、同じパターンを繰り返し、「あとで気が付くバカの知恵」と、露骨に嘲笑された光景は、デジャビュ(既視感)を見るようだった。スタッフたちは、組合結成に進み、新しい局面が現れて、自分の居場所は無くなっていた。

院長に辞表を出し、3年半の堀江病院勤務は、ボロボロになって終わったのだ。細かいことは、もっともっとあるが、もうこれだけ書くので精一杯。申し訳ない。