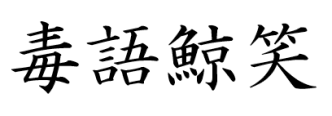

雑言集…(028)【精神科セカンドオピニオン】

昔は、「精神分裂症」と習った。いわゆる「精神分裂病様症候群」という意味だが、いつの間にか「精神分裂病」になっていた。曖昧模糊な漠然とした診断であり、分からないものは何でもかんでも、この「病名の屑籠」が使われ、それに対する批判や、「精神分裂病は存在するのか?」という議論さえあったのだ。

しかし、21世紀は精神医療にとって、明るい時代の到来とはならなかった。

精神神経学会と家族会、厚労省が製薬資本にまんまと乗せられ、精神分裂病→統合失調症の病名変更を強行したのだ(2002年)。

要するに、子どもから老人まで、抗精神病薬処方は何でもありになってしまう

示し合わせたように、リスパダールやジプレキサが発売され、初期若年性統合失調症とか初老期統合失調症とか、アルコール性や更年期統合失調症までが登場してしまう。

そんな中、2005年に「精神科セカンドオピニオン掲示板」の活動が始まる。

多剤大量処方や電気治療、不当な拘束に反対する掲示板のはずが、不当な診断→誤診誤処方を解除すること…そして不当な薬を減薬→断薬することが主な取り組みになって行った。

もともと旧体制の精神病院で教育され、ロボトミー、電気治療、薬漬けが当たり前の環境に居たのだが、不思議な事に子どもにだけは対応が違っていた。

「子どもには手を出すなよ」

「子どもには薬を出すな」

「病名は、思春期危機とでも付けとけ」等と言われた。

それだけ、精神分裂病という診断名が、良くなかったのは確かだし、重たいものだった。

セカンドオピニオン活動では、電話、FAX、メールが殺到し、直接松山まで来る人たちは必死だった。大学病院や有名精神病院にかかっても、都市部も地方も皆同じ。結局、北海道から沖縄まで、統合失調症ばかり、全てが犯罪的誤診だったのだ。

全国津々浦々に知り合いが出来、随分有り難がられたが、中身はとんでもない。自分の診療では気付かなかった事が次々あぶり出されて、全ての修正を余儀なくされた。電話やメールで少し俯瞰的に診る方が、違う気付きがあったのだ。

診療+往診+セカンドオピニオンの毎日は、寝る暇も無かったけど充実していた。毎日50本近くのメールに対応出来たし、神経が研ぎ澄まされていた。

寝込んで何年か経ち、最近の状況は知らないのだが、間違いなく今も非道が続いているだろう。

★統合失調症と言われたら、まず誤診と思うべし。

★うつ病で抗うつ剤が出たら、飲んではいけない。

★ベンゾジアゼピン抗不安薬に手を出すな!

そもそも、病気でもないものでも、統合失調症にされるのだから、「君子危うきに近寄らず」💢🔊

《参考図書》

「精神医療につながれる子どもたち」(嶋田和子)

「精神医療ダークサイド」(佐藤光展)